フランスのスタートアップ・エコシステムは直近10〜15年で大きな成長を見せていますが、その特長は原動力が政府による長期かつ大規模な支援に拠ることだといえるでしょう。

今やフランス・スタートアップのブランドとなったLa French TechはCESをはじめとしたカンファレンスでフラッグシップを張り、世界100以上の都市にてコミュニティ活動を行っています。また同じくフランスのスタートアップ・エコシステムで想起されることの多いSTATION Fは、2017年のオープン以来テック系スタートアップの集積地かつ国内外のコーポレートによるオープンイノベーションの場として機能し、中央集権的なエコシステムの典型例として注目されるようになっています。これは直近東京都の公開した都政計画「シン・トセイ加速化方針2022」の中でSTATION Fを意識した内容を織り込んでいることからも伺えます。

これらの活動による数値目標をマイルストーンとしてフランス政府は明確に示しており、2022年時点でユニコーン輩出数を前倒しで達成したことは以前の記事でも言及しています。

一方でデジタル技術とは一線を画し、特許化されるような先端技術からイノベーションを生み出すDeep Techに対して各エコシステムで資金が集まっていることは、ここ数年の世界的なトレンドとなりつつあります。フランスはHello Tomorrowをはじめとし、官民双方による当分野の国内外のプレイヤーを集積する活動が盛んになっていますが、研究施設がの必要性や事業化・収益化へのハードルなど、通常のTechに対して高いハードルがあることは否めません。

今回2つの記事に分けて、フランス政府の資金提供によりDeep Techの一大集積地として発展を遂げつつあるParis Saclay(パリ・サクレー)について、2023年2月の現地訪問の様子も交えて全2回に分けて紹介します。

第一回となる当記事ではParis Saclay全体の取り組みを通じて、今後のフランスのイノベーション創出に大きな寄与が期待される要因と実際について解説します。

政府主導での集積地としては世界最大級

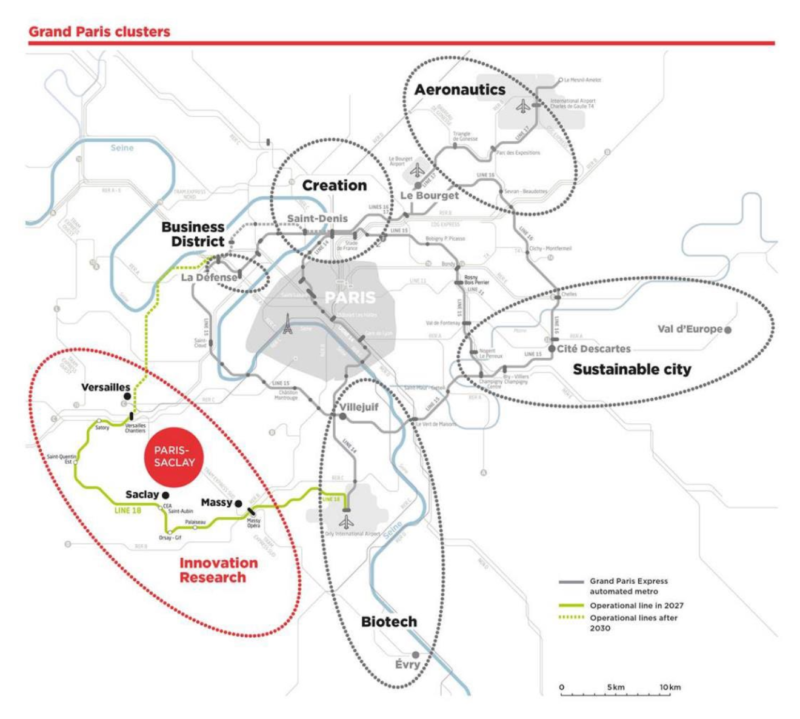

Paris Saclayが位置するのは、フランスの首都パリより南西に30kmのエリアとなります。古くからの基幹産業であるラグジュアリーや小売がパリ市内で展開されているのに対し、後発といえる科学技術の集積地はパリを囲むように郊外に位置付けられていることが上記の図からもよくわかるのではないでしょうか。

もともとParis-Saclay周辺は1945年以降に原子力に関する研究施設として開発され、フランスのエネルギー産業に大きく貢献しましたが、イノベーション全体の他国からの遅れが顕在化した2008年以降、複合的な技術の集積地として再開発され、現在までに100億ユーロを超える国家資金が投入されつつその地域を広げています。

近年は大学の再編が行われ新たにParis Saclay Universityが誕生するなど、パリ周辺に拠点をおいていた技術系トップ大学を当地域に集約する活動も行われています。この大学は特に学術研究に強みを持っており、数学分野では世界に対する競争力を有しています。

またフランス独自のエリート教育とされるグランゼコールの中で理工系ではトップクラスとされるEcole PolytechniqueはParis Saclayの隣に位置しています。このように実はパリ周辺のテクノロジー領域を牽引するエコシステムはこの地域に展開されているのです。

現時点でフランス国内のR&Dの15%がこの地域に集積しているとされています。

2014年のMIT Technology Reviewでは、Paris Saclayが技術クラスターの1つとして取り上げられていますが、各地域それぞれ形成要因が大きく異なることが感覚的にわかるのではないでしょうか。一方で、

シリコンバレー→UC Barkeley, Stanford

ボストン→Harvard, MIT

のように、クラスターとして機能する上で学術機関の存在は欠かせないものであり、Paris Saclayもその例に漏れません。

ただやはり当地域最大の特徴は国家が形成を主導している点であり、隣国イギリスと比較しても、OxBridge等の大学群やCatapult UKという政府主導の組織がありますが、政府の介入度合いはParis Saclayに及ばない印象が大きくあります。

上記の写真は実際のParis-Saclayから撮影したものですが、左右方向に鉄道の架線が敷かれていることが見て取れます。これは2030年以降に運用開始が予定されているパリ市のメトロ18号線の建設中の地上架線です。この路線はパリ西部のオフィス集積地La Défenseと南部に位置するParis Orly空港を結び、La DéfenseからParis-Saclayは約30分の所用時間となる予定だそうです。

いわば日本の大手町と筑波研究都市、成田空港を結ぶことで、国内外の産学プレイヤーが物理的にアクセスすることができる、また計画的なまちづくりと国家のイノベーション促進戦略が一致していることがParis-Saclayの今後の大きな強みだといえそうです。

欧州最大級の分野横断型エコシステム

次に当地域でカバーしている分野とその広がりを見ていきます。

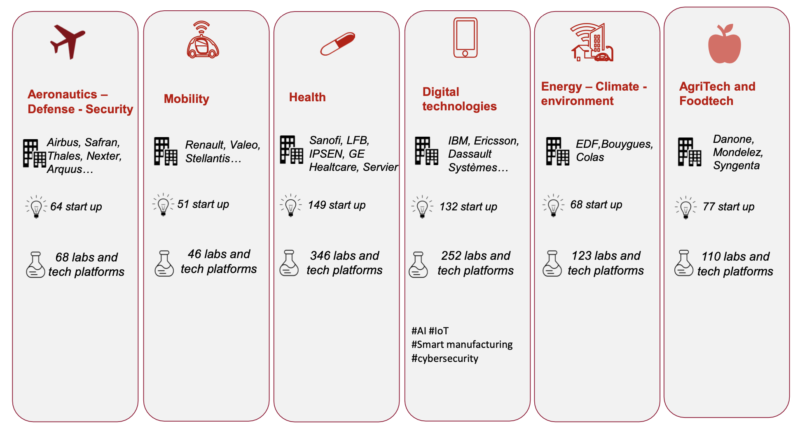

こちらの図はParis Saclayでカバーしている6つの分野と、それぞれに対して参画しているコーポレート、スタートアップ、研究室の数を表現しています。

まず分野がある程度網羅的であることが捉えられるのではないでしょうか。

欧州のエコシステムは既存の産業基盤が相まって分野に特化した形で形成されていることが相対的に多いのですが、Paris Saclayについては広範な領域をカバーすることで規模としては欧州を抜けて世界での競争力を持たせられるような取り組み、またサステナビリティやカーボンニュートラルのような分野横断型のトピックに対して必要とされる研究開発活動を進めていく上で十分な規模となっています。

また、参画企業はR&D組織を有する規模のフランス企業やIBM、Ericssonのような多国籍企業が発展途上の現段階ですでに参画しています。日本だと富士通や堀場製作所や宝酒造が拠点を置いています。

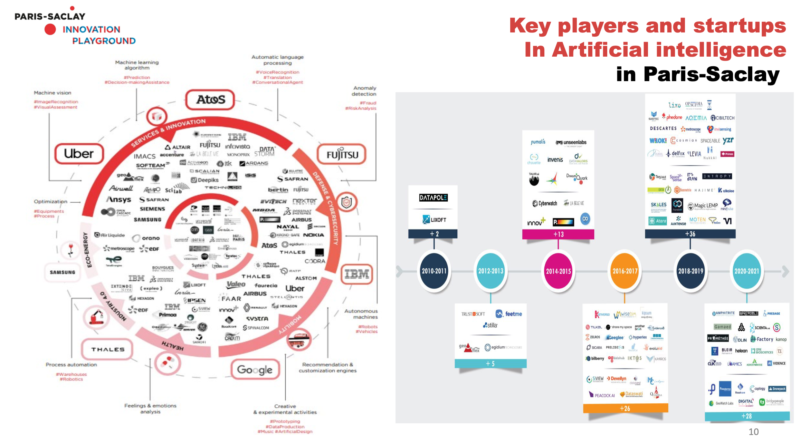

各分野とは別に着目すべき領域についてはエリア内のエコシステムが上のように可視化されています。一領域に対してどのような小領域が存在するのか、それぞれに対してどの企業が参画しているのか、どのようなスタートアップが生まれているのか、それらを可視化するとともにそれらは全てParis Saclayでカバーしている、という見せ方が感じられます。

本項の最後に、本地域からのスピンアウトとして直近注目を集めている量子コンピューティングのスタートアップ Pasqalをご紹介します。

PasqalはParis Saclay内のInstitute d’Optic(光学研究所)からのスピンアウトとして2019年に創業しました。基幹技術はこの研究所に所属し2022年にノーベル物理学賞を受賞した量子科学の権威Alain Aspect教授の研究に端を発しており、Pasqalの創業にも携わっているようです。

量子コンピューター分野は処理速度や安全性の観点で次世代ネットワークの中枢技術として注目を集めユニコーンも出てきていますが、PasqalもまたBMWやSiemensなど欧州を中心とした企業との関わりを持ちながら成長を続けています。また2023年1月にはTemasekをリードとする€100MのシリーズB調達を実施しています。

Paris Saclayの施設内にはPasqalに適用される技術の展示がなされています。一つの成功事例の創出がエコシステムにおける次に続く人材や技術、企業を集積することにつながるため、当地域の注目と国内外との連携は今後ますます進展していくのはないでしょうか。

着目すべき地域内機能

本項ではParis Saclayのイノベーション、特にスタートアップに関連する部分でエコシステム構築を進める体制を取り上げます。大きくは以下3つの機能をもってスタートアップを支援しています。

インキュベーション:IncubAlliance

IncubAllianceは2000年に設立され、これまで350件を超える企業を創出し、うち5社がIPOした実績を有します。

大きな特徴は、Allianceという名前からも想起される通りフランスのトップビジネススクールであるHEC ParisとParis Saclayが共同での運営主体となっていることにあります。技術者とビジネスプレイヤーのマッチングはDeep Tech創出のキーポイントですが、その点は体制面で大きくカバーされています。またメンバーにはその他国の研究機関や企業も参画しています。

この機能ではインキュベーターに参加した起業家が支援を受けることに加え、参加後に学位を提供し将来的なキャリアを担保するような独自の取り組みが見られます。

本機能の詳細な紹介は別記事にて紹介する予定です。

技術移転:SATT Paris Saclay

当地域の特許化された技術をライセンスアウトする技術移転事務所もまた当地域のスタートアップ支援に重要な位置付けとなります。

上記がSATTのビジネスモデルとなります。

技術移転活動としては一般的なものにはなりますが、Deep Techにとって不可欠な特許を扱う機能は特に研究開発を主体におくエコシステムにおいて重要といえます。

詳しい内容については本ページに紹介されています。

オープンイノベーション:Le Playground

Le Playgroundは、コーポレートとスタートアップの連携を実地で深めるための施設と施策を提供しており、6階建の建屋に600以上のオフィススペースとコワーキング、イベントスペースを有しています。

実際に提供されているスペースは、パリ市内の相場に対して6割ほどの値段で提供されておりますが、こちらにも国からの助成金が注入されることによって、当地に対する流入を促進しているようです。

現時点でフランスのコーポレートや投資家、弁護士事務所、そしてLa French Tech Paris-Saclayのオフィスが入居しています。スタートアップが創業、事業開発を行う過程をコミュニティで支えるシステムがこの施設内で完結していることは一つの理想と言えるのではないでしょうか。

またLe Playgroundのエコシステムを外部発信する取り組みとして、年次で実施されるカンファレンスParis-Saclay Springが実施されています。内向きの取り組みだけではなく、対外との接点をエコシステムレベルで支援してもらえることがDeep Techにとって当地で創業する一つのメリットになるといえるでしょう。

Deep Techの資金調達に関する施策

一般的にDeep TechはPMFが難しいため、プレシード〜シード期の調達がまとまらない困難に陥るケースが多いと言われていますが、上述のSATT Paris Saclayではフランスの官民ファンドであるBpifranceが提供するシード期向け調達プログラム、La French Tech SeedのメンバーとしてDeep Techの調達を支援しています。

SATT Paris Saclayにおける本プログラムの提供スキームおよび提供資金は以下のようになっています(抜粋)。

- 対象は創業3年以内のDeep Tech

- 条件:

- scouting partnersとして認定されたフランス国内の国家組織 or アクセラレーター等民間組織からの承認、もしくはBpifrance主催のDeep Techコンペティションi-Labの受賞者がメンバーとして所属していること

- 過去3ヶ月以内に€25K以上のプレシード調達を実施していること

- Bpifranceでの手続き・審査をもって申請が可能

- 提供資金:転換社債型 新株予約権付社債 (コンバーチブルボンド) 民間投資家からの資金調達額の最大2倍相当、€250K以下の資金を当ファンドから提供

SATT Paris Saclayでは上記のスキームを、国内の研究機関、大学が所属するコンソーシアムとしてDeep Techに提供し、2023年3月時点で28社が調達を受けているようです。

エコシステムの目線では、国家が投資家の役割を大きく担いステークホルダーの価値付けを調整しつつ、スタートアップの資金調達ニーズに対して迅速に提供ができる、トップダウン式のスキームを確立していること、これが一つのベストプラクティスといえるのではないでしょうか。

他例との比較等は次回以降にて発信する予定です。

いかがでしたでしょうか?

RouteX Inc.では引き続きスタートアップ・エコシステムにおける「情報の非対称性」を無くすため、世界中のスタートアップとの連携を進めてまいります。

RouteX Inc.との協業やパートナーシップにご興味のある皆様はお気軽にお問い合わせください。

投稿者:塚尾 昌浩

2019年にRouteXに参画、COOとして創業期の事業開発を主導。ヨーロッパを中心とした世界各国のスタートアップ・エコシステムや先端技術を切り口としたイノベーション創出に関する知見に長け、事業開発やビジネスモデル構築をはじめとしたコンサルティングに強みをもつ。海外カンファレンスでの取材活動や外部講演、メンタリングの経験も豊富に有する。2022年12月に社内初の海外オフィスであるフランス支社の代表に就任。

前職では日産自動車株式会社にて電動車のバッテリ開発・プロジェクト推進業務に従事。

京都大学大学院工学研究科修了(化学)