※本記事は、Deep Tech Playbook 2025を参考に、初期のDeep Techスタートアップ経営者や起業を目指す方々が直面する課題の解決に向けたアプローチを解説するために作成しました。根本となる考え方はこちらのホワイトペーパーにまとめています。

はじめに:なぜ今「ディープテックの市場戦略」が求められているのか

近年、Deeptech(ディープテック)と呼ばれる科学技術を基盤としたスタートアップへの関心が世界的に高まっています。ディープテックスタートアップは、単なる技術的革新に留まらず、市場や社会の根本的な課題を解決するポテンシャルを秘めています。しかし、科学的発見を具体的な市場ニーズに結び付けるプロセスには多くの困難が伴います。

本記事では、その困難を乗り越えるために設計されたガイドブック『Deep Tech Playbook』の内容を解説し、特に重要な初期段階である「Concept」セクションについて詳しく紹介します。

Deep Tech Playbookとは?

『Deep Tech Playbook』は、革新的な科学技術(ディープテック)を研究段階から市場に導入するまでの道筋を体系化し、実践的に示したガイドブックです。研究室の画期的な発見をどのように市場性ある製品に昇華し、持続可能なビジネスモデルを構築していくか、その具体的な方法を解説しています。

ディープテックは一般的なスタートアップとは異なり、科学的発見を起点として市場を創出するアプローチを取るため、特有の戦略が必要になります。このプレイブックはそうした特有の戦略を、明確な段階と具体例を交えながら、スタートアップ経営者、研究者、投資家に対して分かりやすく提供しています。

Concept編:技術と市場を結びつける最初の設計図

『Deep Tech Playbook』の第1セクション「Concept」は、ディープテックプロジェクトを市場へと導くための基盤となる重要な段階です。このセクションでは、開発された科学技術の特性を理解し、その技術が実際の市場で最大限の価値を発揮できる用途を見つけ出し、最終的に成功への道筋を具体化する方法が解説されています。

「Concept」セクションは以下の4つのチャプターから構成されており、それぞれのチャプターが順を追って丁寧に、技術と市場を結びつけるプロセスを案内しています。

各チャプターの概要

- チャプター1:科学的な基礎理解(The Science)

革新的技術の科学的な背景や仕組みを深く理解し、技術の強みと限界を正しく把握します。この理解は、市場展開において具体的な優位性を示すために不可欠です。 - チャプター2:ユースケースの可能性(Use Case Possibilities)

科学的理解を基に、その技術が市場でどのような価値を提供できるのかを幅広く探求します。可能な市場や用途を広く考察し、商業化の潜在的な道筋を明確にします。 - チャプター3:技術スタックの位置づけ(Technology Stack Placement)

技術を市場に投入する際の具体的な提供形態を検討します。特許ライセンス、部品・モジュール提供、フルシステム提供など、ROI(投資収益率)や市場競争環境を踏まえ、最も効果的な展開方法を決定します。 - チャプター4:ユースケースの選定(Use Case Selection)

評価したユースケースの中から最も成功する可能性が高い用途を一つに絞り込み、その選定根拠を明確化します。この選定が具体的な戦略策定の基盤となります。

Conceptから導く、Deeptechスタートアップ成功の4つの戦略視点

上記の通り、『Deep Tech Playbook』の「Concept」セクションはディープテックの科学的基盤を理解し、市場での最適な用途や位置付けを明確にするための重要なプロセスを示しています。しかし、実際にスタートアップとして成功を収めるには、このコンセプトを具体的な戦略に落とし込む必要があります。この章では、Deeptechスタートアップが成功するために特に重要な要素を4つの観点から解説します。

特異性:市場創造型スタートアップの特徴

Deeptechスタートアップの最も大きな特徴は、「既存市場の課題解決」ではなく、「科学的発見に基づく新たな市場の創造」から出発する点にあります。これは、従来のプロダクト・マーケットフィット型のアプローチとは大きく異なり、技術ドリブンで進化していく構造です。

たとえば、量子コンピューティングや新素材、合成バイオロジーといった分野では、技術の登場時点ではまだ明確な市場が存在していないことが少なくありません。こうした状況下で、スタートアップは市場を“発見”し、“育成”するという双方向の活動が求められます。

そのため、技術と市場の橋渡しをするための仮説設定力、ユーザーとの共創的な検証、そして柔軟な戦略ピボットが求められ、これらをロードマップに落とし込む戦略設計力が重要になります。

科学的理解の必要性

Deeptechスタートアップは、高度で専門的な科学・技術領域に基づいているため、関係者すべてがその技術の本質を理解することは容易ではありません。そのため、創業者自身が技術の構造や限界、そして潜在的可能性を深く理解し、それを多様なステークホルダー(投資家、企業パートナー、規制当局など)に“翻訳”する力が不可欠です。

このプロセスは、単なる科学の説明ではなく、「なぜこの技術が今の社会に必要なのか」「どのようなインパクトをもたらすのか」といったストーリーテリングの要素を含みます。信頼性と理解性の両立が、ディープテックの商業化における初期の障壁を超える鍵になります。

また、科学的理解は単なる外部説明に留まらず、製品開発やピボット判断の精度にも直結します。自らの技術を深く理解しているからこそ、失敗から学び、応用領域をシフトしながら市場適応を図ることができるのです。

技術スタックの戦略的最適化

ディープテック技術は、特許ライセンスとして提供するのか、モジュールやコンポーネントとして出すのか、あるいは完成品として販売するのかといった「技術スタック上の位置づけ」によって、収益性や事業モデルが大きく異なります。スタートアップは自社の技術に最も適した展開方法を選択する必要があり、その判断は市場の成熟度や顧客のニーズ、開発リソースの可用性など複数の要因に依存します。

この位置づけを誤ると、せっかくの技術が市場で適切に評価されない可能性があるため、極めて戦略的な意思決定が求められます。

ユースケースの戦略的選定

ディープテック技術には往々にして多様な応用可能性が存在しますが、スタートアップのリソースには限りがあります。そのため、幅広く可能性を洗い出した上で、ROI(投資収益率)や市場アクセスのしやすさ、競合優位性といった観点から最も有望なユースケースを一つに絞り込むことが求められます。

この絞り込みこそが、以降の開発や営業、資金調達の方向性を規定する「北極星」となり得るため、戦略的な意思決定が必要です。

ケーススタディ|Carbon社に学ぶConcept戦略の実装例

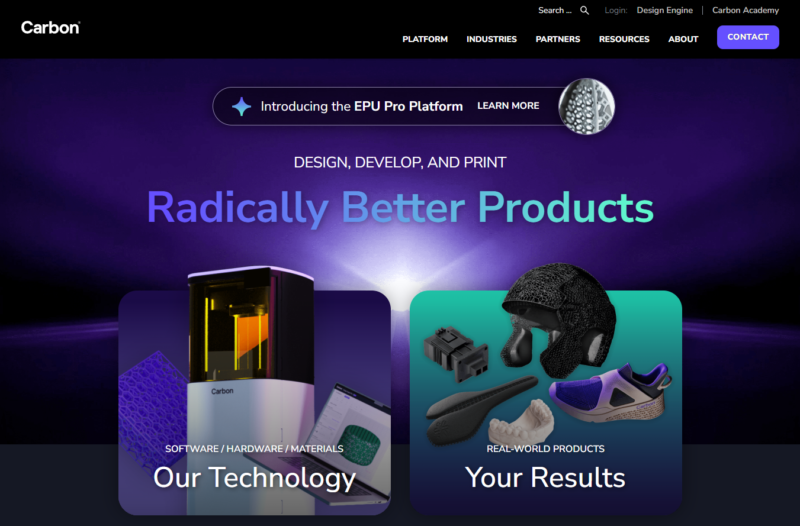

米国シリコンバレー発のスタートアップ「Carbon」は、3Dプリンティング技術を活用して製造業に革新をもたらした代表的なDeeptech企業です。光によって樹脂を瞬時に硬化させる独自技術「CLIP(Continuous Liquid Interface Production)」により、従来の3Dプリンタに比べて格段に速く、かつ滑らかな製品成形を可能にしました。

この技術革新は、単なる性能向上に留まらず、まさに『Deep Tech Playbook』の「Concept」セクションで説かれる成功戦略を体現しています。

科学的理解と説明可能性

まず、Carbonは技術の科学的な基盤(光と樹脂の反応をリアルタイムで制御するプロセス)について深く理解した上で、専門的でありながらも投資家や業界パートナーにとって「伝わる言語」で説明することに注力しました。これは「科学的理解の必要性」という観点で重要であり、資金調達や大企業との提携(たとえばAdidasとのインソール共同開発)をスムーズに進める要因となりました。

ユースケースの戦略的選定

同社の技術は医療、航空宇宙、工業部品など多岐にわたる応用可能性がありましたが、最初に絞り込んだのは「スポーツ用品」、特に高付加価値のカスタムスニーカーという用途でした。これは高単価かつブランド志向の強い分野であり、量産前提の成形技術の利点を活かしやすい領域です。限られたリソースで最大の市場インパクトを狙う「戦略的選定」の好例です。

技術スタックの最適化

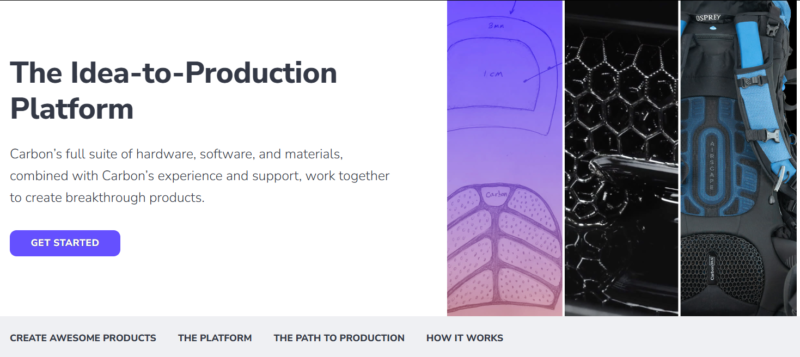

Carbonは自社技術を単なる「プリンタの販売」や「素材のライセンス」にはせず、ハードウェア・ソフトウェア・材料の三位一体の「プラットフォーム」として提供することで、市場への関与度と収益性を高めました。この選択は「技術スタックの戦略的最適化」という観点で、極めて計算されたビジネスモデルです。

このように、Carbon社は「Concept」セクションにおける科学的理解、用途の評価、技術スタックの設計、ユースケース選定といった一連のプロセスを丁寧に実行し、それぞれが明確に連動することで、Deeptechスタートアップとしての成功を確かなものにしました。

まとめ:科学的可能性を確かな市場価値に変えるために

ディープテックスタートアップが直面する課題は多岐にわたりますが、『Deep Tech Playbook』が示すように、科学的理解からユースケース選定までの段階を慎重に進めることで、成功への確かな基盤を築くことができます。本記事が、皆さんのディープテックプロジェクトを前進させるための有益な示唆となれば幸いです。

今後もRouteX Inc.では引き続きスタートアップ・エコシステムにおける「情報の非対称性」を無くすため、世界中のスタートアップとの連携を進めてまいります。

RouteXは、

海外の先進事例 × 自社のWill による事業開発の高速化

によって、事業会社における効率的な事業開発を実現します。

本件も含めた質問や支援依頼に関する問い合わせは、以下のフォームよりご登録ください。